<観劇レポート>下北沢演劇祭 演劇創作プログラムB「タイム・アフター・タイム ~風の記憶の街角で~」

もくじ

公演前情報

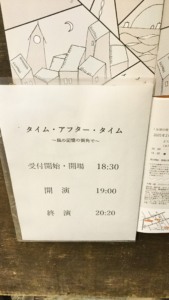

公演・観劇データ

| 団体名 | 下北沢演劇祭実行委員会 |

| 回 | 第30回下北沢演劇祭 演劇創作プログラム グループB |

| 題 | タイム・アフター・タイム ~風の記憶の街角で~ |

| 演出・構成 | 大西一郎 (ネオゼネレイター・プロジェクト) |

| 日時場所 | 2020/02/12(水)~2020/02/16(日) 「劇」小劇場(東京都) |

タイム・アフター・タイム ~風の記憶の街角で~ | 演劇・ミュージカル等のクチコミ&チケット予約★CoRich舞台芸術!

団体の紹介

劇団ホームページにはこんな紹介があります。

演劇創作プログラム

舞台に立つ喜び、表現する楽しさをお届けする作品を創作発表します。

出演は公募により集まった10代から70代。参加理由は様々です。

青春時代の夢を叶えるため、これからの夢に繋がる経験がしたい、ただ舞台に立ってみたい、

表現したい、まだ見ぬ自分と出会いたい、いろんな世代の仲間をつくりたい、などなど。

仕事や学校、家事と両立しながら演劇と真摯に向き合う姿は胸を打ちます。

彼らが過ごしてきた時間と劇世界が重なり、役を「演じる」ではなく「生きる」姿をお届けします!

演劇創作プログラム | shimokita-engekisai

事前に分かるストーリーは?

チラシには記載があるのですが、データとして記載されている個所を見つけられませんでした。

観劇のきっかけ

昨年の演劇創作プログラムが面白かったからです。

ネタバレしない程度の情報

観劇日時・上演時間・価格

| 観劇日時 | 2020年2月12日 19時00分〜 |

| 上演時間 | 90分(途中休憩なし) |

| 価格 | 無料・事前申込制 全席自由 |

チケット購入方法

演劇祭のホームページからリンクされているサイトで、予約をしました。

客層・客席の様子

男女比は半々くらい。

中学生くらいの子供から、お年寄りまで、いろんな年代の方がいました。

観劇初心者の方へ

観劇初心者でも、安心して観る事が出来る芝居です。

・コメディ

・にぎやか

・町の物語

観た直後のtweet

下北沢演劇祭 演劇創作プログラムB「タイム・アフター・タイム」90分休無。

難しい話にチャレンジしたなぁ。基より舞台の”まな板”にのせるのが難しい魚かも。1人何役だろ。

遊びのボリューム・質量を、もっともっと増やせるかも。お祭りなんだ、もっとふざけちゃえ。その姿の残像が舞台に見えたかな。 pic.twitter.com/22y6hrkkwn— てっくぱぱ (芝居好き) (@from_techpapa) February 12, 2020

映像化の情報

情報はありません。

満足度

(3/5点満点)

CoRich「観てきた」に投稿している個人的な満足度。公演登録がない場合も、同じ尺度で満足度を表現しています。

感想(ネタバレあり)

ストーリーは。

海に面した街、ハマキタザワ。町の偉い人?ラットマンこと、本多社長が行方不明に!探偵の捜査に合わせて紹介されていく、ハマキタザワの町と、その歴史、生活する人々。そして、どうして時計塔の上に銅像がある、変な構造になっているのか。その秘密が明かされる〜、と強引に話をまとめるとこんな感じ。毎年恒例の、下北沢演劇祭の創作プログラム。公募で選ばれた、区民を中心とした演者で創る演劇プログラム。昨年観た「わが町」が、粗削りだったけれど、とてもよかったので、今年も観に来た。

昨年の「わが町」もそうだったけれど、架空の町を中心に展開する物語。今年は、海に面した「ハマキタザワ」が舞台。町が演劇をする、っていう事を考えると、こういう、どこか神話めいた形で「町」にいて語っていくスタイルは悪くないなぁ。2年目だから感じるのかもしれないけれど、これが10年、20年続いていったら、とても意味のある事が産まれそうに思う。作る側からすると、ある意味、創作の制約事項になってしまうのかもしれないけれど。これはこれで、長い目線で見ると、いいスタイルなのかなぁ、と思った。

舞台のストリーは、結構ハチャメチャだ。本多一夫が「バットマン」ならぬ「ラットマン」で登場したかと思えば。歌アリ、実況中継あり、イルカ?と人魚の人情噺あり、ヨガの体験レッスンあり、キャッツ・アイのパロディあり、キャッツもあり、懐メロあり、オーケストラあり・・・で、あまりに多すぎて全部覚えてない。公募で募ったキャストとは思えないほどの多才ぶり。プロジェクターで映し出される「ラットマン」の映像と、地図の説明も効果的で、80分間、飽きる時間はなかった。

ただ、客席がその「遊び」に乗っかってきていたか、というと、ちょっと寂しい感じ。要は、あまり笑いが取れていなかった感覚だった。要所要所、ツボにはまったところは思わず笑っていたけれど、客席全体で「ガハハ」と笑うのは、無かったかもしれない。正直なところ、この脚本、創作プログラムには難しいんじゃないかなぁ、と思った。笑いを器用に取りながら、1人が何役もこなすのって、そう簡単にたどり着ける場所じゃない気もする。他の熟練の劇団が演じたとしても、上手く行くのかなぁ、という疑問を持たずにはいられず。…そう考えると、そもそも料理するのは難しい魚を、さばくのに挑戦しちゃったのかなぁ、という思いが強いかもしれない。

役者さん、セリフを忠実にしゃべる事を「丁寧に」やられていた感覚があったけれど。ここまで笑いに傾倒できる作品なら、もっともっと「遊び」のボリュームを増やせたかなぁ。パロディ一つとっても、歌舞伎役者くらいにネチッこく見栄切って話してもよかったかなぁ。・・・どうも真面目な演技が多すぎて、逆にアダになっているような気がした。もっともっと「遊び」まくればよかったのになぁ。演劇祭なんだから、ふざけまくればよかったのになぁ。・・・その「遊んだ」「ふざけた」姿が、どこか頭の中で想像できてしまって。その部分が観ていて残念だった。